陈知行,男,天津仁爱学院建筑学院2017届建筑学专业优秀校友,现为河北工业大学土木与交通学院土木工程专业在读博士,并在“建筑文化遗产传承信息技术”文化和旅游部重点实验室(天津大学)进行博士联合培养,主要研究方向为建筑遗产保护。

在天津仁爱学院建筑学院的走廊里,总有人提起一个名字——陈知行。从青涩学子到建筑遗产保护领域的后备力量,他的求学历程中饱含着对历史的敬畏、对理想的执着,以及一颗永不停歇的探索之心。

起点:

图书馆的灯光与地理学的启蒙

2011年的初秋,18岁的陈知行踏入天津大学仁爱学院,正式开启建筑学专业的求学生涯。彼时的他或许未曾想到,建筑学将从此成为他生命的底色。课堂上,他总是坐在前排,笔记本上密密麻麻的草图旁写满思考:“中国古代建筑是否有自己的设计方法和理论?古建筑形式之美的背后蕴藏着哪些数理逻辑?”这些问题像种子般扎根心底,驱使他在图书馆的深夜灯光下翻阅《营造法式》、《华夏意匠》、《风水理论研究》等著作,在古今对话中寻找答案。

五年间,他不仅多次荣获奖学金,更在一次次设计作业中实践“传统与现代共生”的理念。毕业时,他的作品集里藏着一句自勉:“建筑是凝固的历史,而我要争做历史的解读者。”

破茧:

从一张图纸到亚洲领奖台

如果说步履不停的求索是陈知行扎根学海的锚点,那么坚持则是他突破桎梏的利刃。在边小庆老师的指导下,他与团队耗时8周,精心设计出“天津大学仁爱学院与三雄极光联合照明实验室”的改造方案。为了打造出更具仁爱教学特色的实验室,他与小组成员反复沟通、测算照明效果,昼夜钻研,最终,这份凝聚心血的作品斩获第十四届亚洲环境设计学年奖铜奖。

攀登:

在长城之巅叩问历史

本科毕业后,陈知行继续深造,硕士就读于河北工业大学建筑与艺术设计学院建筑学专业,师从赵晓峰教授,主要研究方向为建筑历史理论。2020年,他开启了博士阶段的学习,专注于建筑遗产保护,并将研究目标锁定在我国规模最大的线性建筑遗产——长城。

为了摸清每一块长城砖石的“脉搏”,他跟随天津大学李哲教授团队,用脚步丈量明、汉长城全线。塞北戈壁中,无人机在地表高温和连续数小时工作负荷下坠落失联,他和师弟深入无人区数公里将飞机找回,保住了珍贵的航测数据。三年间,他跟随团队创建了全球首个“明长城全线图像与三维数据库”,用数字化技术让沉睡的巨龙“再现真身”。

博士在读期间,他积极参与国家级科研项目,作为主要作者在Journal of Asian Architecture and Building Engineering、Buildings、建筑学报、建筑师、中国园林等国内外高水平期刊发表论文9篇,待出版学术专著1部。他还曾获得河北工业大学一等学业奖学金(2020-2022)、河北工业大学砼瑞奖学金一等奖(2024)等荣誉。

传承:

让文化遗产走进千家万户

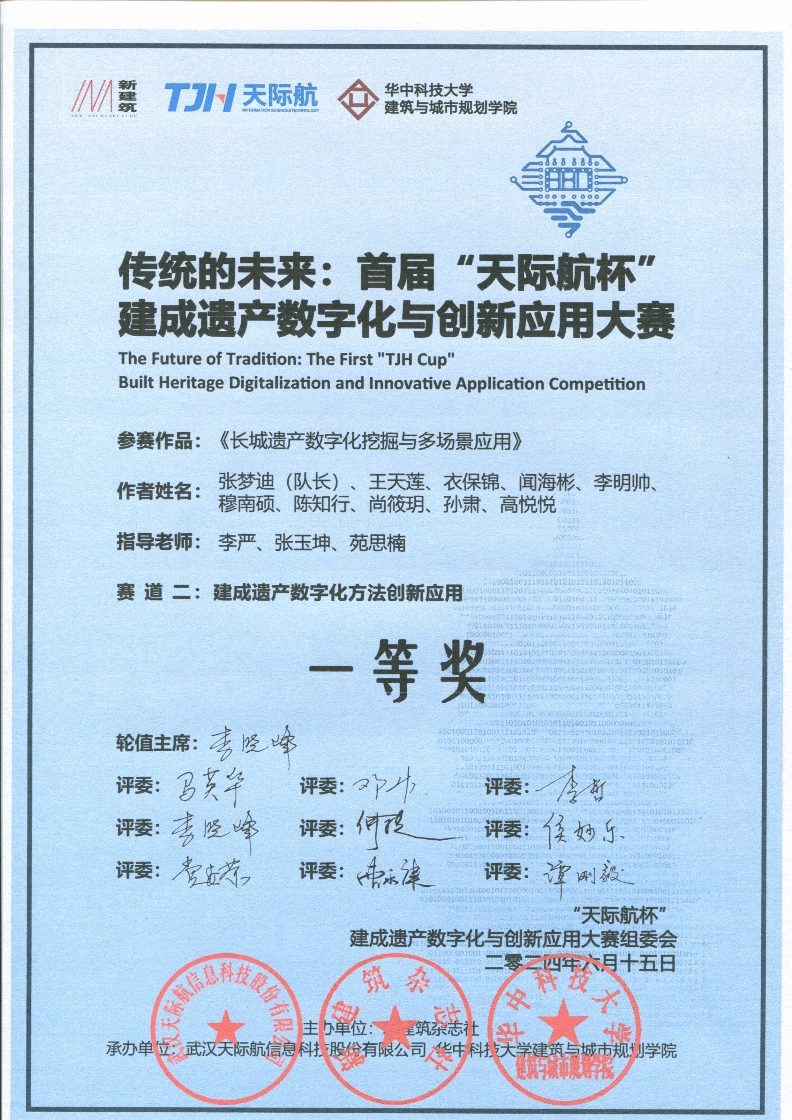

如何让文化遗产“走出象牙塔”成为解决当代文化传承断层的重要突破口。团队成员共同完成的研究成果“智巡长城”斩获亚洲文化遗产保护创意利用提案奖(2023),“长城遗产数字化挖掘与多场景应用”获“天际航杯”建成遗产数字化与创新应用大赛一等奖(2024)从天津、秦皇岛到鞍山,他参与实施了多个数字长城展陈项目。有观众留言:“原来长城不仅是课本里的图片,它还有呼吸、有故事。”

星河长明:

步履不停,行者无疆

如今的陈知行,致力于在建筑学、土木工程、材料学等多学科交叉背景下,深耕长城建筑遗产的病害研究。在实验室分析数据的深夜,他常想起本科时画过的第一张手绘图——稚嫩却充满敬畏。他说:“建筑遗产保护是一场没有终点的接力,我很荣幸能成为其中一棒。”

从图书馆的追光少年到文化遗产保护的践行者,陈知行用十二年光阴诠释了何为“知行合一”。在科技与人文的交汇处,总有人愿做桥梁,贡献自己的光热,助力千年文明的火种长久不息。