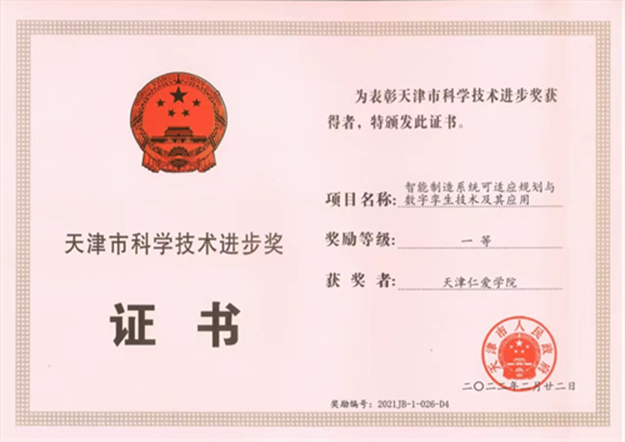

机械工程学院依托“专任教师、行(企)业导师以及知名高校双聘教授”构建多元师资团队,并发挥校企、校际间科教资源融合共享作用,形成“动力装备及可靠性技术”“数字装备及智能制造技术”和“智能设计与交互服务系统技术”3个重点科研方向,在高端装备设计与智能化系统集成、工业大数据管理与分析、智能设计制造与服务平台技术等领域,部分研究应用成果已达到国内、国际先进水平,为我市高端装备智能化设计与制造研发水平的提高做出了重要贡献。开展科研课题216项,科研经费累计9810.47万元,其中纵向课题14项,横向课题202项,支持合作企业取得重大社会经济效益。发表高水平科研论文147篇,其中SCI检索55篇,EI检索28篇,中文核心64篇。出版学术专著1部。授权专利21件,并实现专利实施许可7件。荣获省部级科技奖励4项:2018年获天津市科技进步三等奖;2019年获天津市科技进步特等奖;2021年获中国内燃机学会科技进步三等奖;2022年获天津市科学技术进步一等奖。

所获科学技术奖如下:

获奖项目简介:对发电机组用柴油机的噪声源识别、振动激励分析、结构优化设计等低振动、低噪声设计的关键技术开展了深入研究,形成了有针对性的解决方案。该项目成果对于提升我国柴油机研发技术水平有重要意义,使得应用本项目成果的柴油机声振性能大幅提升,普遍低于现行国家标准的噪声限值,并且优于拟实施的新一轮国家标准。对于提高我国柴油机产品质量、推动国产柴油机进入国际市场、促进科技进步有重要推动作用。成果在雷沃六缸、四缸、三缸发电机组用柴油机产品上得到应用,出口到100多个国家,累计8.9万台,增强了我国发动机出口能力,填补了高排放标准产品的出口空白,使得国产柴油机得到了国外用户的认可,提升了企业国际知名度的同时也提升了国内发动机产业的国际形象和地位。该项目成果已经通过天津市科委组织的鉴定,研究成果总体达到国际先进水平。获得天津市科学技术奖科学技术进步三等奖。

获奖项目简介:研究内容主要包含以下三个方面:一、适用于高速高精的多通道技术研究应用;二、基于参数智能优化和误差综合补偿的高精度加工技术研究应用;三、基于广域网的数控装备远程状态监测与故障诊断技术研究应用。包含总线式数控驱动系统、多通道智能数控技术、双重译码体系下的多通道功能、控制系统实现自动上下料功能、图形化编程及专用定制工件的图形快速编程、加工参数智能优化匹配、切削参数模糊自适应在线优化、多轴空间误差动态补偿、基于互联网+的数控系统在线监控与远程智能维护功能、多轴六联动高档智能数控系统的产业化应用等十个方面。开发了多通道多轴控制技术,并基于此构建了一套具有远程状态监测与故障诊断的多通道六轴联动智能数控系统,具有多轴联动控制、高精度参数自优化、故障智能分析与维护等功能,解决了复杂系统多核控制问题,最终实现智能制造系统“一核多控”与智能优化、维护和管理,提高生产加工的效率和质量。

获奖项目简介:本项目基于引射器原理进行创新设计,研究了引射器的优化方法;研究了引射器的压升与引射比的优化匹配设计方法;研究了多组分多相复杂介质环境中循环系统适应性技术;旨在建立基于嵌套式引射器的理论基础和精确模拟工具,以支持应用在氢燃料电池发动机上的氢气循环技术的开发和生产,打破国际上对燃料电池关键供氢系统及零部件的技术垄断。

获奖项目简介:项目基于大数据、云平台搭建动态迭代的制造装备系列型谱库,突破了智能制造系统可适应规划仿真设计理论与方法,搭建了智能制造系统可适应规划仿真设计平台,实现了智能制造系统规划设计方案的快速响应决策;基于多场耦合动力学分析建立了智能制造系统与装备数字孪生模型,通过通用语义表征集成技术、多维度模型集成融合技术以及可视化引擎技术搭建了智能制造系统三维仿真与数字孪生平台,实现了智能制造系统与装备的虚实映射协同作业;面向预测性维护的智能制造信息管理与执行系统架构,基于智能制造系统与装备多源异构数据信息感知技术及复杂装备健康状态实时辨识技术,解决了智能制造系统的状态的实时感知与生产方案的动态优化决策等问题。

部分授权发明和实用新型专利如下: